Publiée le 12 janvier 2026

Brumes de métal

De la brume sur un lac met le feu à la mémoire

Je ne pouvais passer à Sallanches, sans un détour par Montreux. Trop de mémoire. Trop d’émotions. Depuis l’affaire, j’avais évité la Suisse. Ce sanctuaire de nostalgie en cette terre de souvenir. Mais aujourd’hui, cinquante ans après, j’étais prêt.

L’hôtel avait beaucoup changé, mais conservait l’essence même de l’établissement : sa précieuse vue sur le lac. La nuit tombait. Je ne percevais que les ondulations lacustres, crêtées des reflets de la ville. Demain, les vertiges des sommets viendront s’y baigner, en un éternel prodige.

En descendant de la voiture, l’odeur minérale de l’eau m’inonda. Une odeur d’eau douce que l’on ne ressent qu’ici, mêlant aux senteurs des magnolias et des parterres, la présence discrète des algues.

Candice me rejoindrait demain. J’avais la soirée pour me reposer, et laisser vagabonder les souvenirs, au hasard de leur fulgurance. Je me sentais bien dans ce lâcher prise. Il était nécessaire à ma vie de troubadour. D’hôtel en hôtel, un rituel immuable me permettait de passer d’un monde à l’autre. Changer de peau. Ouvrir une bière. Changer d’état. Fracturer les cris, le bruit, l’aveuglement, le fanatisme, contre des minutes de silence, de paupières closes, de pensées intimes et de méditation.

Je refermais l’étui comme on referme un cercueil, et me glissais dans les draps. La fenêtre entrouverte formait une béance hospitalière pour tous les sons et les émotions égarées. Montreux s’endormait. Dans la nuit étoilée, la comète du casino drainait derrière elle les ultimes lueurs noctambules, et le claquement étouffé des portières. La puissance du lac se percevait, indéfinissable. Des clapotis lointains, des résonances sourdes, de subtils embruns, et des éclats de voix indistincts en cabine.

Une bonne nuit confortable, un sommeil de juste, et me voilà prêt à vivre cette nouvelle journée. Il est tôt, rompant mon ordinaire. Mon secrétaire dort encore. Je l’ai libéré de ses obligations. Je veux vivre aujourd’hui sans contraintes, en simplicité. Me retrouver dans une jeunesse oubliée ; goûter à nouveau à la pureté de l’espérance. Dévorer sans restriction un avenir sans limite, sans conscience.

La notoriété cependant, m’accompagne à chacun de mes pas. Il est difficile de vivre avec la compagnie de cette ombre familière. Je m’y suis habitué au fil du temps et du succès.

Dans l’ascenseur, un quidam me dévisage dans un jeu de miroirs. Je reste fermé, cultivant le mystère pour ne pas engager de conversation. J’en connais trop qui ont sombré.

La salle du petit-déjeuner est presque déserte. À 7 heures, c’est encore prématuré de penser golf ou shopping. Je me sers rapidement, puis m’assois à une table isolée en terrasse. La verrière offre un panorama d’exception sur le Léman. Curieusement, la navigation peine à s’ébranler. Un voile de brume au loin, réfrène peut-être les ardeurs des plaisanciers.

Derrière la baie, je considère le jardin en pente qu’il faut arpenter pour rejoindre le ponton. Perdu dans mes pensées, une mélodie fait soudain irruption. Ce sont souvent les plus inspiratrices. Mes doigts me démangent. Je la travaillerai plus tard, en mineure. Pour l’heure, je porte ma tasse de thé à mes lèvres, en un geste ample et lent. Une sorte de luxe d’insignifiance, mais si précieux pour se laisser envahir par tout un tas de pensées nostalgiques. Quand nous étions réunis. Quand il me parlait de sa voix grave sous sa moustache. Pauvre Jean. Tu es parti trop tôt. Quant aux autres, au final, je ne leur en veux pas. On a pris nos directions, c’est tout, et nos chemins ne se croisent plus. C’est ainsi. Il ne faut pas le regretter. Et puis ce n’est pas le moment de faire le bilan. La journée commence et je ne veux pas l’ensevelir sous les gravats de nos œuvres passées.

Je ne l’avais pas remarqué. Une jeune femme enchignonnée s’approche discrète. Je lui rends son sourire, pour l’autoriser à s’approcher.

« Monsieur », me glisse-t-elle, « Madame Candice a laissé un message pour vous ».

Mon appel en chambre confirme qu’elle ne pourra venir que tard demain. Elle prévoit un crochet par Genève. Les heures qui viendront seront ainsi des heures de solitude. Un cadre propice à profiter de tous les possibles. Allons dehors, le soleil nous y implore. Et pour moi qui vis plutôt la nuit, un tête-à-tête astral rare et prometteur. En redescendant de mes ablutions matinales, je file en ligne droite vers la sortie, prenant soin de ne croiser le regard de personne. Je n’arriverais pas à échapper à un selfie volé, par un fan en embuscade qui se confondait avec le personnel de la réception.

Dehors, je contourne le bâtiment et réajuste ma casquette. Le ciel est plus sombre que je ne l’avais perçu. Mes lunettes foncées en rajoutent. Je les glisse dans ma poche pour gagner un peu de luminosité. Personne ne me suit. D’ailleurs, après quelques dizaines de mètres, je réalise qu’il n’y a personne en ville. Montreux semble mort. Seul le parfum presque méditerranéen des massifs affiche son optimisme.

Au loin, sur les coteaux, les vignes forment des stries mystérieuses qui semblent m’indiquer la direction. Au coin de la rue, je prends la descente vers le lac. Le Quai des Fleurs m’éloigne de la ligne de chemin de fer. Je n’ai pas envie de sentir la chaleur de ses motrices. Je préfère arpenter cet itinéraire qui longe le plan d’eau de façon quasi-intemporelle. Aller, je prends vers le nord. Direction Le Fouquet’s. Et tant pis si j’y rencontre du monde.

L’absence de promeneurs est surprenante. Presque angoissante. Sont-ce ces nuées en approche ? Le moment est propice au néant. J’avance en savourant ce qui reste d’horizon. Les sommets au loin me rappellent une session coécrite avec Roger ; me guident vers l’incertain. Je ne suis plus très loin pourtant. L’atmosphère s’humidifie. Et toujours personne. Les sons s’étouffent dans une ouate inconvenante. Derrière les pins, un grand bâtiment que je ne connais pas, transpire du piano. Je parviens, comme par instinct au Casino réarchitecturé. Le contourne et entre dans le restaurant vide. Où sont-ils ? Les seuls regards sont ceux de vieilles gloires du jazz en portraits noir et blanc. Une galerie nécrologique lissée et un peu snobinarde. Le lieu ne donne pas envie de s’attarder. Il est temps de retourner vers l’hôtel. Mais avant un tour au bar, pour un réconfortant. En l’absence de personnel, je me sers moi-même une Feld’, laisse un médiator sur le comptoir. Randy viendra régulariser plus tard.

Ma bière en main, et en dépit du temps maussade, je descends jusqu’à l’embarcadère voir un peu si les graviers découverts, gardent un peu de la suie du passé. Je m’assois sans réfréner un regard sur les toits de l’Eden qui font corps avec le brouillard. Tout cela est si vieux. Une époque révolue, qui n’existe plus que dans la pensée de ceux qui l’ont vécue.

Mes yeux fixent un lointain qui me cerne de partout. Les nuages bas sur les flots se confondent aux nimbes de ma mémoire. Je ne sais plus combien de temps je suis resté là, à scruter le mur du vide, canette vide en main. Mais quelque chose bouge. Là ! C’est indicible, mais il y a quelque chose. Une ombre massive au-dessus de l’eau. Je me dresse et avance jusqu’au bord ; au plus près des vagues qui baignent le bout de mes bottes.

La brume est épaisse comme la bourre d’un oreiller qui s’effiloche ; comme une fumée sans âcreté. Je scrute avec effort pour comprendre cette silhouette qui se dessine diaphane, en ton sur ton. Je ne ressens pas de peur. Puis soudain, à la faveur d’un fil d’air, les nues se distendent un peu. Dans l’interstice météo, se dessine une scénographie intemporelle. Ils sont tous là. Tous ces musiciens disparus.

Je les vois s’enfonçant dans la brume, sur des antiques drakkars de métal. Ces guerriers d’un temps qui s’engouffrent vers le néant. Le brouillard froid, bientôt, les effacera à jamais des mémoires. Il restera pour un temps leurs musiques combattantes, émoussées par les modes, érodées par les saphirs des platines qui les ont creusées, comme leurs rides sur leur peau tannée.

Sur leurs esquifs de guerre et de rage, rongés par le temps, ils se tiennent tous sur le pont, droits, fiers et mélancoliques. Leurs longues chevelures blanchies, défaites par la bise, telle la crinière de chevaux-vapeur d’alcool et d’opium. Des musiciens héroïques dont la race et la langue n’ont plus leur place en ce monde, et qu’inéluctablement doivent se laisser dériver vers les soubresauts de la mort. Le vent de sable des Arénas les pousse vers les lointains inconnus.

En s’éloignant des rivages de la gloire, s’estompe la silhouette de ces guerriers sauvages, vêtus de cuir et de jeans délavés, percés de toutes parts des coups reçus. Leurs cicatrices marquent leurs abus. Des hommes aux muscles tétanisés de faire rugir les guitares, d’assener des coups brutaux sur la peau tatouée de leur batterie.

Quelques riffs rebondissent une dernière fois sur les étocs de hard-rock qui affleurent. Leurs chaînettes argentées luisent encore pour un temps ; derniers scintillements de l’oubli. Puis ne survivra qu’un souvenir vaporeux d’acier, que personne ne saura distinguer dans les reflets éthérés de la brume du Léman.

Je reste échoué sur le rivage de ma propre histoire, incapable d’agir. Le sable sous mes pieds se fait plus mou, et je sens bien que moi aussi, la terre m’aspire à jamais.

Publiée le 21 août 2025

La crique

Parce qu’une plage privée peut être une chasse gardée

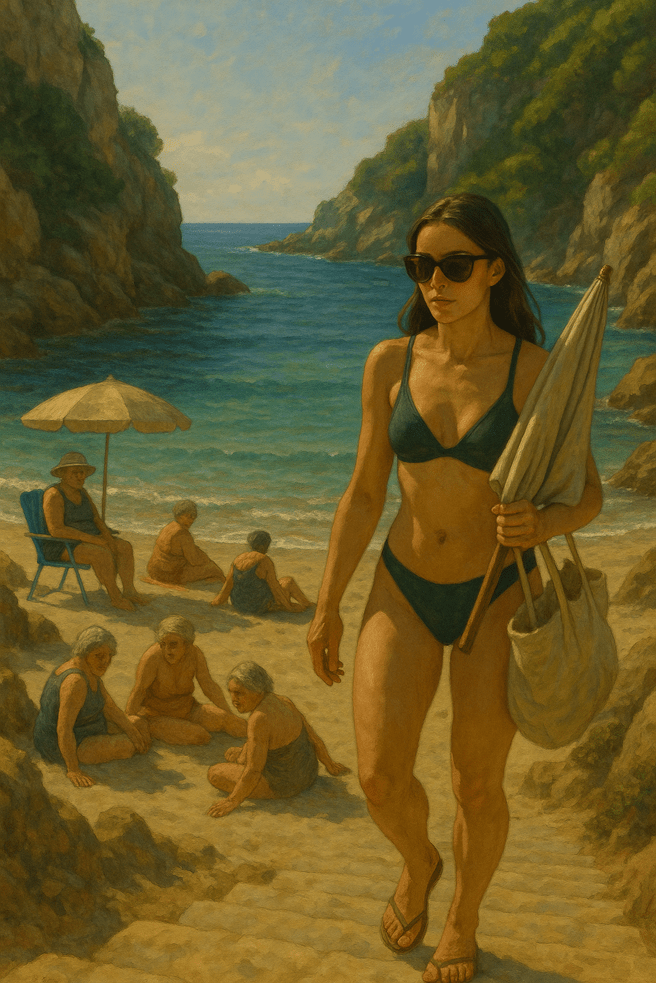

Dans le petit matin, la mer se retire et dévoile un tapis de rochers éclatants sous la lumière crue. Elke descend les escaliers en pierre qui serpentent jusqu’à la crique. Un coin de paradis, invisible depuis le chemin principal, caché derrière un amas de falaises et de végétation sauvage. L’eau y est cristalline, les vagues se brisent doucement sur le rivage, et le sable doré s’étend en un arc parfait. Une enclave préservée, comme un secret d’enfant.

Elle ajuste ses lunettes de soleil et inspire profondément l’air salin. La rumeur de la ville napolitaine, bouillonnante, est si loin maintenant. Elle est seule. C’est ce qu’elle croit, du moins. La crique semble déserte, parfaite pour une baignade tranquille avant que le soleil ne monte trop haut dans le ciel.

Mais à mesure qu’elle s’avance, elle les aperçoit. Cinq, peut-être six silhouettes, à quelques mètres de la rive. Des corps vieux, effondrés, marbrés de taches sombres et de cicatrices. Des ventres relâchés, des cuisses zébrées de rides. Les femmes, disséminées sur le sable comme des phoques abandonnés, semblent absorber la lumière sans la réfléchir, la peau mate, cuite par des années d’exposition obstinée. Les vieilles, elles, sont déjà là. Tôt le matin, la plage leur appartient. Elles n’y resteront que le temps de prendre le doux soleil adolescent. Puis elles rentreront s’affairer pour la famille. Dans le torride de la journée, les touristes auront tôt fait de débarquer, pour griller en bruit et en agitation, dans la crique méconnaissable.

Elke hésite. Un élan de gêne, d’hésitation. C’est qu’elle n’est pas du coin. Une touriste, tout simplement. Elle n’a pas sa place ici, elle le sent confusément. Mais après tout, la mer appartient à tout le monde, se dit-elle, refoulant cette timidité rampante. Elle plante son parasol, déplie sa serviette, s’allonge avec une nonchalance affichée. Elle se sait belle, et elle veut qu’on la regarde.

Le silence devient pesant. Les murmures commencent, étouffés, comme le clapotis des vagues. Elles la dévisagent, ces vieilles femmes, sans gêne ni retenue. Des mots sifflent entre leurs dents abîmées, traversent l’air salé. L’italien qu’elles parlent est âpre, rugueux, traversé d’intonations locales qu’elle ne parvient pas à saisir complètement. Mais elle en comprend l’essentiel.

« Regardez la, celle-là… D’où sort-elle ? »

Elke reste figée, le regard droit, les yeux rivés sur la mer. Ignorer. Se concentrer sur la beauté du paysage, sur le souffle léger du vent. Mais les voix se rapprochent, se resserrent comme une nasse autour d’elle. Les vieilles femmes se lèvent lentement, traînant leurs pieds dans le sable, leurs corps adipeux empêtrés par la gravité.

« Qui t’a permis d’être ici ? » Lance l’une d’elles, plus hardie.

Elke ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. C’est absurde, grotesque. Elles la toisent de haut, formant un cercle inégal autour de sa serviette, l’obscurcissant de leurs ombres informes.

« Ils se croient tous en terrain conquis. » Ajoute une autre avec une moue de mépris.

Elke voudrait répondre, protester, mais la colère l’étouffe. Elle se lève enfin, son corps athlétique et ferme tranchant brutalement avec leurs silhouettes flétries. Ce mouvement est comme un signal. Les murmures se muent en cris, en invectives. Un bras maigre jaillit et la pousse. Elle titube, stupéfaite. Une autre main, rugueuse, se tend, lui arrache ses lunettes de soleil, les jette dans le sable. Les doigts crochus se referment sur sa peau, ses cheveux, et soudain, la violence éclate, furieuse, primitive.

Elles la frappent, lui tirent les cheveux, griffent ses joues avec des ongles jaunis. La peau d’Elke, si lisse, si parfaite, se couvre de rougeurs, de lignes sanguinolentes. Elle essaie de se défendre, mais chaque mouvement semble attiser leur rage. Les insultes volent, pleines de haine, de frustration, de tout ce qu’elles n’ont jamais pu exprimer.

La touriste tente de se dégager, trébuche, tombe dans le sable humide. Le coup de pied qui suit la plie en deux. Le monde tourne, et l’instant s’étire, déformé par la douleur, l’incrédulité. Elle essaie de crier, mais sa voix est un sanglot étranglé.

Et puis, brusquement, ça cesse. Comme un orage qui se dissipe. Une par une, les vieilles se retirent. Le cercle se défait. Sans un mot de plus, sans un regard. Elles retournent à leurs serviettes, leurs chaises pliantes, à leurs positions initiales. Les corps se replient sous le soleil, reprenant leur posture alanguie.

Elke reste là, sur le sable, pantelante. Une mèche de cheveux collée au visage. Elle tremble. Lentement, elle parvient à se redresser, le souffle haché, la gorge en feu. Elle recule, précipitée, attrape ses affaires à la hâte.

Les vieilles ne bougent pas. Pas un mot ne rompt le silence. Elles se laissent réchauffer par la lumière matinale, figées comme des rochers.

Elke fait demi-tour, les larmes aux yeux, et quitte la crique sans un regard en arrière. Derrière elle, la mer continue son va-et-vient paisible. Rien n’a changé.

Les vieilles restent là, immobiles, le visage tourné vers le large. L’une d’elles ajuste son maillot décoloré. Une autre fouille dans un sac pour en sortir une pomme qu’elle croque avec application.

La routine reprend. Tout est comme avant.

Publiée le 20 août 2025

Face de lune

Le clavier me démangeait, alors…

Je ne suis pas complètement débile, vous savez. Moche ? Ça oui. On n’arrête pas de me le dire depuis la maternelle. Même mes frères. Y a que ma mère qui me trouvait « le plus beau des petits garçons de la terre toute entière ». Mais ma mère, elle est morte. Je ne sais plus quand. Je l’aimais. Elle me manque, ma maman.

Les filles ? Mylène, c’est ma meilleure amie. Ses parents l’ont appelé Mylène à cause de la chanteuse. Mais moi, je trouve qu’elle ne lui ressemble pas. Mylène, elle est comme moi. On rit beaucoup, et on s’embrasse tout le temps. On se dit qu’on va se marier un jour. Mais c’est tout. On sait qu’on peut pas. On n’aura jamais de bébé. Alors on s’embrasse sur le banc là-bas et on regarde la lune. C’est beau la nuit. On n’a pas peur. La nuit, les gens sont chez eux. Personne de nous regarde. Personne ne se moque. On est bien avec Mylène.

Plus tard, je voudrais être docteur. Ma tutrice dit que je suis trop vieux pour devenir docteur. Mais je sais ce qu’elle pense. Elle pense comme les autres, que je suis débile. Je ne suis pas débile. J’ai du mal à parler pour dire tout ce que je pense, c’est tout. Et puis je regarde souvent la télé. J’ai toujours regardé la télé. On m’a toujours allumé la télé pour que je sois tranquille. Je crois que c’est plutôt pour les laisser tranquilles. Il y a des émissions intéressantes. J’aime bien les séries qui se passent à l’hôpital. Plus tard je voudrais être docteur. Mais ma tutrice dit que je suis trop vieux pour devenir docteur.

La lune, elle est toute ronde des fois. Mes frères ils disaient que j’étais con comme la lune. Ils m’appelaient « fesses de lune » pour se moquer. C’est mon père qui disait tout le temps ça : « Où il est, face de lune ? Qu’est-ce qu’il fait, face de lune ? Mange, face de lune ; Tu nous fais chier, face de lune ; T’en veut une, face de lune ? » Il me faisait mal mon père. Il me tapait. Et puis il est parti, un jour, comme ça. Mais maman était là. Mes frères, ils ont continué à m’appeler « fesses de lune. » Je m’en fous. Je l’aime bien, la lune. Elle me ressemble quand elle est toute ronde. On dirait une tête bizarre. Mais elle est pas débile la lune.

C’est la dame de la médiathèque qui m’a donné l’ordinateur. Elle est gentille. Elle m’a dit : « Regarde, tu peux faire les lettres sur ce clavier. Si tu veux raconter des histoires, tu n’as qu’à taper sur les touches comme il faut. » Elle m’a montré comment faire. Elle est gentille la dame de la médiathèque. J’ai écrit « Mylène, je t’aime. »

Avec l’ordinateur, j’ai plus besoin de regarder la télé. Je peux regarder ce que je veux. Des fois, on se met des séries avec Mylène. Elle ne dit rien ; elle préfère les chansons sur Youtube et les vidéos avec des animaux. Je crois que l’hôpital lui fait peur. Quand elle était petite, elle est restée longtemps à l’hôpital. Le taxi pour trizos vient la chercher tous les mercredis. Elle aime pas l’hôpital. Mais quand je serai docteur, on se mariera à l’hôpital, et Mylène elle sourira comme moi. Comme une paire de faces de lune.

Openbaro

Dans la cage, le regard se croise, mais qui veille sur l’autre ?

J’aime l’observer derrière ces barreaux. Il me tient compagnie. C’est un petit être frêle. A bien le regarder, je dirais même « malingre », tant il inspire la pitié avec ses pattes tordues et son crâne dégarni.

Dès le matin, j’aime à le voir déambuler dans son petit espace. C’est assez sobre mais cosy. Tout semble avoir été fait pour rendre son cadre de vie agréable et fonctionnel. C’est normal, il n’en sort jamais. C’est peut-être pour cela qu’il s’est comme atrophié. Ses ailes ne lui servent plus à voler depuis longtemps. Elles se sont rabougries en de longues rémiges épaisses, qui pendouillent le long de son petit corps sombre. Je me demande bien à quelle espèce il appartient ? J’en ai vu d’autres presque identiques par la fenêtre. Son air triste ne vient pas que de sa captivité. L’âge y est pour beaucoup. Combien de temps peut vivre un oiseau pareil ?

Il nous est difficile de communiquer. Mais en s’approchant, je peux aisément distinguer ses deux billes noires. Quelqu’un a dit un jour, qu’il n’y avait rien de plus cruel que les yeux des oiseaux. Ce n’est pas tout à fait vrai. On peut y voir le néant. Et quand il n’y a rien, c’est que tout peut s’y trouver. Alors, quand je suis en forme, j’y vois la joie et la complicité. Et parfois, c’est ma propre déprime qui s’y reflète.

Son chant n’a rien de mélodieux. Quand il s’égosille, c’est quasiment au sens propre. Son ramage est grinçant, rocailleux, mais doux à la fois. C’est certainement son bec crochu et rosacé, qui étouffe son souffle et l’empêche de gazouiller au réconfortant soleil de midi.

Ses déplacements sont laborieux. Il pourrait sautiller, à défaut de planer. On est loin du bel aigle qui dérive dans les courants surplombant les abîmes ! J’ai l’impression qu’il effectue tout le temps les mêmes trajets dans sa cage. Il n’a pas vraiment le choix, tant c’est exigu. Il y a quelque chose de mécanique. Un conditionnement tel à celui d’un condamné dans sa geôle. Il va de son nid à sa mangeoire, puis de sa mangeoire à son perchoir et de son perchoir à son nid. Cette triangulation horizontale semble lui suffire à satisfaire ses besoins essentiels. Je ne vois pas tout cependant. De mon point de vue, ces barreaux cachent un ou deux angles morts. J’imagine qu’il s’isole pour ses affaires intimes. Je respecte naturellement cet aspect de son quotidien. Je ne suis pas voyeuriste, même si dans ma position, je suis contraint d’avoir vue sur lui, presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Forcément, il est seul. Je peux en témoigner. Au moins depuis que je suis là. Car avant de le recueillir, il avait une vie normale, je pense. Comme moi, j’ai pu en avoir une, autrefois. Une vie de rencontres, de passions, d’amours et de déceptions. La Vie, quoi ! Nous sommes deux solitaires en quelque sorte. Notre isolement se consume de nos présences juxtaposées, passées à s’observer mutuellement. Car je le sais curieux. C’est mutin, ces petits animaux.

Souvent, il se rapproche des barreaux et vient à se divertir. Je dois l’amuser. Il doit se demander ce que je pense, ou si je suis heureux. Comme les autres êtres de son espèce, je ne lui suppose pas d’autres raisonnements sérieux. C’est difficile de savoir exactement ce qu’il a dans la tête. Un maximum d’instinct de survie et un gramme de conscience de ce qu’il attend. Mais au fond, on est tous pareils, humains comme animaux. Et quand les vieux parlent du temps qu’il fait, ils vous parlent du temps qui passe. Tout est une question de décryptage. La liberté est un leurre. Et ici plus qu’ailleurs. On n’a pas le choix. Lui le ressent, plus qu’il ne le sait. Dans son enfermement, il lui arrive se positionner des heures durant sur son perchoir de velours, face à la fenêtre. Il regarde le ciel, la profondeur des nuages, et l’agitation de la rue. Je ne sais si cela le distrait, mais quand il revient au nid, il n’est que mélancolie. Le soir, les rideaux se referment. Une lueur bleutée envahit sa cage, et son souffle s’apaise pour la nuit.

Ce matin, n’est pas comme les autres jours. Est-ce le printemps qui perce au travers les voilages ? Mon oiseau a un comportement curieux. D’habitude, il vient me voir plutôt vers 8 heures, sur le rebord. Mais là, il est déjà 11 heures. C’est bizarre, ses plumes n’ont plus tout à fait de la même couleur. On dirait carrément une corneille ou un choucas. Une de ses ailes se gonfle d’un léger renflement. Il y a comme un objet coincé sous son aisselle. Il tient quelque chose, que je présume familier, mais c’est différent aujourd’hui.

Il me fixe, et avance vers moi d’un pas encore plus lent que d’ordinaire. Je me demande s’il ne va pas capoter, tant c’est pénible pour lui, de traverser la cage en désordre. Il est maintenant à quelques mètres de moi. Je vois sa tête énorme presque s’écraser aux barreaux. Nous voici maintenant dans un face-à-face de vérité. Il tente de me dire quelque chose et grommelle d’un ton bienveillant. C’est bien un sachet qu’il cachait. Un sachet replet. De quoi tenir des jours. Il y plonge le bout de ses cinq plumes dénudées et osseuses. Il en ressort une poignée de graines et les dépose en un cliquetis délectable dans ma mangeoire. Puis il referme la cage, et me tourne le dos. Il s’en va maintenant s’allonger sur son canapé qui lui sert de nid douillet, puis s’immobiliser. J’aimerais lui dire merci pour toute cette nourriture. A défaut de m’enivrer de liberté, je me gaverais de céréales. Et je chanterais ses louanges de ma cage. De ma volière de quelques centimètres carrés. Une oraison de gazouillis, pour lui, qui ne chantera plus. Mon compagnon de captivité. Mon drôle d’oiseau.

Rhino féroce

Un rhinocéros dans son jardin, un voyage insensé, et une révélation au bout du monde.

Un rhinocéros broutait là, dans le calme retrouvé. Une bête massive arrachant de ses grosses lèvres, des touffes entières d’herbes jaunies. Rien de spectaculaire en somme. Sauf que l’herbivore musait de-ci delà, dans le jardin de mon modeste pavillon de Normandie.

La tempête laissait de gros dégâts derrière elle. A l’affût, je guettais à la radio une info sur la présence du pachyderme. Mais pas de nouvelles d’un zoo ou une ménagerie dévastée. Rien sur un convoi de cirque renversé. Pas d’alerte des autorités. Aucun avis de recherche d’un particulier affolé. Téléphoner à la gendarmerie s’avérait vain, tant les urgences sanitaires les mobilisaient. Routes coupées, habitats détruits, réseaux endommagés …Des priorités qui reléguaient au second plan, la présence insolite d’un animal pacifique dans un jardin clôturé.

Je devrais me débrouiller seule. On me décrit comme une femme hardie. C’est vrai que, depuis le départ de Georges, j’ai appris à me débrouiller sans rien attendre des autres. Mais en ce matin précis, la tâche serait ardue. Et d’abord que faire ? Chasser la bête. Mais cela créerait un danger nouveau pour les voisins.

L’abattre ? Quelle prétention ! De quel droit tuer un si rare animal ? Le capturer pour le maîtriser en attendant les pompiers ? Vous me voyez avec un lasso ? Restait la douceur. J’enfilais mes sabots de plastique, endossais ma vieille parka, et cueillais dans le frigo le reste de ma scarole flétrie.

Vous devinez aisément mon puéril stratagème. L’approcher, lui tendre la salade, et l’emmener tout doucement dans le garage en sous-sol, puis l’enfermer dans cette étable improvisée.

Je sortais. Le vent soufflait encore en bourrasques odorantes. C’est fou comme les brisures dégagent des senteurs inédites.

J’avais peur, en contournant la maison. Je craignais le moment où au détour du mur, je me retrouverais face à face à l’imposant animal. Quelles seraient ses réactions ? Me chargerait-il instinctivement ? Avait-il à redouter des humains ? Quel était son passé ?

D’un coup d’œil. Le rhinocéros s’affairait au loin, à dévorer mes framboisiers. Je m’élançais vers la descente du garage pour faire coulisser la porte à hublot. Le bruit des galets dans le rail avait masqué le mouvement de la bête. Car en me retournant, il était là, attiré, curieux, statique, par mon petit manège. Son petit œil, perdu dans les replis calleux, fixait ce que ces naseaux avaient repéré de mieux en moi : le bouquet de scarole dans ma main pantelante. Je lui tendais sans réfléchir.

Il pencha l’encolure pour approcher sa gueule molle et moustachue. Je penchais le torse en arrière pour esquiver la corne pelée, mais toujours acérée.

Il hume. Le souffle chaud me rassure et m’effraie en même temps. Je ferme les yeux et lâché prise. Je perçois sa dévoration. Il fait un pas. Le ciment tremble. Et soudain, ébranlant jusqu’aux fondations, il se laisse tomber de toute sa masse, près de moi.

J’ouvre les yeux, terrifiée. Sans échanger de paroles inutiles, je comprends ce qu’il attend de moi. Je l’enfourche. Son large dos plat me stabilise quand il se remet sur patte. Je m’agrippe au bourrelet de derrière ses oreilles. Et nous voilà partis.

Enfant, l’équitation était réservée aux filles de la bourgeoisie. Je n’en avais aucune notion. Et pourtant, je chevauchais d’une technique innée cette monture improbable qui trottinait de façon grotesque.

Le souvenir du jardin était loin, quand arriva la pancarte du village. Encore plus diaphane, en franchissant la Garonne ; néantisé en atteignant Gibraltar. Mes fesses me cuisaient. Et pourtant, les rouilles de l’âge avaient disparues. Je regardais tous ces paysages en croisant les regards ahuris. Le rhino progressait à vitesse constante. Ce corps massif contenait des tonnes d’énergie sous sa carapace épaisse. La fatigue ne faisait pas partie du voyage. La faim non plus. Nul ne se hasardait à nous stopper. La corne dissuadait toute tentative de détournement.

Nous devions former un duo surprenant, mais, à la vitesse où nous allions, personne n’avait le temps de chercher le pourquoi du comment. Moi-même y avait renoncé. Et une fois disparus à l’horizon, nous laissions le goût profane d’un mirage ou d’une illusion.

Un cargo nous mena au Maghreb.

Dans la chaleur des reliefs de l’Atlas, les pauses sont plus fréquentes. Pendant qu’il se repose ou se roule dans la poussière, je me tiens à l’écart pour méditer sur cette rocambolesque aventure et en trouver les clefs. A ce propos, j’ai laissé le garage ouvert. Oh, personne ne viendra rôder. Je n’ai rien à voler. Mes seules richesses sont ces souvenirs accumulés d’une vie âpre et parfois heureuse. Ma fille ne me parle plus depuis des années. Elle a fait le choix de vivre avec son père. Georges n’était pas tendre pourtant. En-tout-cas avec moi. Notre couple s’était gorgé de rancœurs au fil du temps ; des petites incompréhensions du quotidien, comme des coups durs. Tout cela formait de gros abcès qui éclataient parfois en violences affectives ordinaires.

Je me méfiais maintenant de la masculinité bête et aveugle. Un vrai paradoxe avec ce que je vis aujourd’hui, à travers la complicité avec ce redoutable animal que l’on dit malvoyant.

Nous avons sillonné les zones arides d’une traite jusqu’à Tegrit. L’animal est resté à l’écart, pour juste revenir s’abreuver la nuit. Les habitants qui m’avaient offert l’hospitalité sortirent de la tente en silence. Ils se tenaient debout, en contre-jour, et contemplaient comme un don du ciel, la silhouette du pachyderme plié sur l’onde, sur un incroyable fond d’étoiles et de palmiers. Au matin, le périple se poursuit. Et quelques jours suffisent pour pénétrer le territoire des buissons. Des cases sortent des enfants, puis des femmes, puis les hommes. Ils nous regardent passer, tous amusés puis stoïques. La vision de cette femme blanche sur son rhino, appartient à la fable, au mystique. Je n’ai pas le temps de les remercier de leur hospitalité, que déjà nous nous enfonçons dans les profondeurs de la forêt centrafricaine. Le temps ne fait pas partie des vivres embarquées. Je sens quand même, que quelque chose a changé. L’allure se fait plus lente, et par haltes régulières, ma monture s’arrête, tend le cou, et aspire l’air à pleins naseaux. Il cherche un repère, un lieu, un être. Puis repart, débonnaire à petites foulées, en contournant les troncs de ce dédale végétal. Nous sommes nulle part, mais lui n’est pas perdu. Je sens pourtant la fin du voyage.

Et soudain, au milieu d’une clairière entourée de sapellis, le rhinocéros s’arrête et se couche pour me laisser démonter. Puis nous attendons. C’est à la fois interminable, et en même temps, ces longs moments sont emplis de mille sensations nouvelles. Le souffle de la forêt draine des senteurs sèches, des hurlements stridents fendent le silence au loin, une pluie fine s’est invitée puis repart. Et puis, vient la nuit.

Mon compagnon de route était parti au crépuscule, me plantant là, seule, au beau milieu de la nature. Quand l’ultime lueur du soleil disparut, je sentis sous mes pieds, au tremblement du sol, que le rhinocéros revenait. Son imposante masse sombre, se dégage de la pénombre. Je perçois le scintillement de la lune dans ses yeux minuscules. Comme deux lucioles éthérées, son regard de lumière s’approche de moi, jusqu’à ce que je puisse en sentir la tristesse. Dans son regard, je vois la tristesse profonde. Ses pleurs ne viennent pas que de la poussière. Il y a la cendre des forêts brûlées, les tanins des essences abattues, les lamentations de derniers Akas, et le vide des espèces autochtones. J’ai mal pour lui, pour eux et pour moi.

Nous passons la nuit à chercher dans la voûte scintillante, la trace des âmes disparues. Nos pensées se perdent dans un infini de détresse et de mélancolie. Tout contre lui, je ressens son souffle massif au plus profond de moi. Ma vie aussi était vide. Juste peuplée de la violence d’un quotidien ordinaire. Celui qui nous fait vieillir sans nous apercevoir ; comme si de rien n’était. Et puis un soir, dans une chambre blanche, le néon s’éteint sans que l’on n’ait rien compris à notre passage sur terre.

Mais j’ai envie de vivre. Et lui aussi. Le cri du singe hurleur, nous signale le départ, avant de croquer sa première mangue de la journée. Et le voyage du retour s’amorce sans plus de cérémonie. Il me paraît encore plus rapide. Et très vite, le rhinocéros me dépose chez moi, avant de toiser le garage resté béant, puis de détaler goguenard, jusqu’à disparaître au premier tournant du calvaire.

Un court temps sépare ce moment, de l’arrivée d’une camionnette. C’est celle de la factrice. Je suis restée appuyée à la clôture, ne sachant comment initier ma nouvelle existence. Quel sens lui donner ? Quel premier geste, en sera l’acte refondateur ? Et puis, qui va me croire, si je raconte mon aventure à quelqu’un ? Surtout pas la factrice. Sa tournée ne l’ouvre qu’au superficiel, quand ses lettres réservent tant de mauvaises nouvelles. Son détachement dans les rencontres, la protège.

– Bonjour Simone,

– Bonjour. Du courrier pour moi aujourd’hui ? Vous avez pu reprendre le travail ?

– Oui, c’est ma première tournée depuis dix jours. Il a fallu du temps pour dégager les routes. Elle fouille dans sa besace et en extrait une large enveloppe kraft au timbre chamarré.

En me la remettant, elle se permet une observation, qui n’est pas de ses habitudes :

– Vous avez l’air bizarre ce matin ? Un souci ? Votre fille ? La tempête ?

– Non, non. Tout va bien. C’est que… J’arrête là, car je n’ai pas le désir de raconter, ni de m’épandre. Mon esprit est loin, très loin. Dans la savane, dans le désert, dans les rencontres, dans l’animal et ses mystères.

Alors, sachant qu’elle ne franchirait pas davantage les limites institutionnelles de la fonction, elle me salue. La voiture jaune s’évanouit elle aussi.

Tout est parti. Une part de moi-même est restée chevaucher l’Afrique. Mais je me sens meilleure, en parfaite symbiose avec ce monde réinventé. Je me sens bien. Prête à tout.

L’enveloppe était vide. Curieusement vide. Elle trône sur le rebord de ma cheminée comme une image. Un tableau miniature est flanqué dans son coin droit. C’est un magnifique timbre oblitéré, tout en couleurs, qui illumine la surface d’un morne marron. On y voit stylisée une forêt tropicale, qui sert de cadre à la gueule presque souriante, d’un énorme rhinocéros d’amour.

Sacrée geôle !

La grille de métal se referme derrière moi. Le grincement aigu me taillade les tympans. J’ai bu de trop. Mais je suis encore trop ivre pour m’en sentir coupable. La police m’a cueilli cette nuit, sur le trottoir, je ne sais plus comment. J’ai dû les irriter. Au point qu’ils m’ont conduit au poste. Dans la pénombre moite, je m’affale sur le banc suspendu. La cellule est vide… Enfin presque. Dans l’angle mort du néon, quelqu’un est assis par terre. Un SDF ? Au début, je n’y prête pas attention, et m’assoupis.

Deux bonnes heures viennent de passer, je crois. Ça va mieux. Lui n’a pas bougé, et me salue de la tête. C’est un vieillard dans des vêtements crasseux. Ses cheveux gris se mêlent à sa barbe, ne laissant du visage, qu’un regard étrange. Il sent fort la rue, l’abandon, la détresse, et autre chose d’indéfinissable. Je referme les yeux, encore un peu vaseux.

- Tu dégrises ? Sa voix est claire, presque mélodieuse.

Sans bouger, je lâche, agacé :

- Pas de sermon s’il vous plaît.

L’homme laisse s’installer le temps, puis se met à marmonner. C’est assez fort pour que je l’entende.

- Moi non plus, je ne crois plus trop aux sermons. Tu penses : des siècles que je prêche pour rien.

Je me redresse et l’observe plus attentivement. Il y a dans sa posture et la façon dont il parle, quelque chose qui cloche pour un sans-abri. Il semble instruit. Pourtant, ses propos sont incohérents.

- Qu’est-ce que tu racontes ? (je me mets à le tutoyer comme il l’a fait pour moi.) Tu te prends pour un prophète ?

Il a le sourire triste, comme empreint d’une infinie lassitude.

- Pas un prophète, non. Juste Dieu.

Son délire provoque chez moi, un éclat de rire spontanée.

– Dieu ! Tu n’as pas la modestie facile, mon vieux.

– Et pourtant, si tu savais comme je le suis. J’ai presque tout raté. A cet instant, il me fixe d’un regard empreint d’humanité et d’une tristesse insondable. C’est gênant.

– Je ne voulais pas me moquer, mais avoue que tu y vas fort. Je rentre dans son jeu : si tu es Dieu, pourquoi es-tu là, dans cette cellule pourrie, avec moi ?

– Je ne suis pas un magicien. Même si depuis toujours, on attend de moi des miracles. Une cicatrice se dévoile sur son bras, encore vive. Sa main tremble en lissant sa barbe. Il semble plongé dans son passé. Qu’est-ce qu’il a eu comme vie, pour en arriver là ? Est-ce vraiment un clochard ?

– Enfin, tu pourrais t’évader.

– Et ça changerait quoi ?

Sa réponse me sidère. Je ne sais quoi lui répondre. J’avance quand même quelques bonnes raisons :

– Être libre. Respirer le bon air. Gouter aux plaisirs qu’offre notre monde. Refaire sa vie…

– Le monde ! Parlons-en. Tu sais, j’avais de grands espoirs en vous, les humains, quand j’ai créé tout ça. Sept jours pour tout fignoler. Un univers parfait dont vous deviez être les gardiens ; la lumière de ma création

Ses paroles intrigantes paraissent sincères. C’est aussi étrange que les affirmations d’un aliéné.Je le laisse poursuivre, sans le contrarier.

– Oui, vous deviez prendre soin du monde. J’avais mis toute mon énergie à façonner chaque montagne, chaque océan, chaque créature… Mais regardes où vous en êtes maintenant.

Entre les restes d’alcool et la fatigue, je n’ai pas trop envie de polémiquer. Je ne peux pourtant pas me contenir à lui répondre. J’ai un fond de spiritualité, et je respecte toutes les croyances. Si Dieu existe, c’est pour moi, la figure suprême à qui l’on doit admiration et piété.

– Les hommes ne sont pas parfaits, c’est sûr, mais bon, il n’y a pas de quoi déprimer. Regarde tous les progrès, la science a fait beaucoup pour la santé.

Tout à son argumentaire, le vieil homme secoue lentement la tête, comme un pénitent, et rétorque.

– Je n’attendais pas la perfection, mais l’espérance. Vous aviez certes la capacité à inventer, aimer, à construire…Mais au final, vous avez choisi de tout détruire. Sa voix se fait tremblotante un moment, puis il se reprend.

– Vous avez commencé par décimer les espèces que j’avais placées à vos côtés, chassant les créatures les plus majestueuses jusqu’à l’extinction. Vous avez vidé les océans, pollué les rivières avec vos poisons. Chaque jour, la Terre se meurt un peu plus sous le poids de vos ambitions.

J’ai beau ne pas trop croire en ce qu’il raconte, mais là, c’est plus fort que moi. C’est vrai que je ne suis pas une référence, mais quand même, je fais ce que je peux à mon niveau :

– Attends, attends… Tu parles comme si c’était de notre faute. On a fait ce qu’on a pu. Ça n’a pas toujours été facile et bienveillant, je te l’accorde. Mais on a fait au mieux depuis l’Age de pierre.

– Il pousse un soupir de compassion.

– Vous avez tant de mal à voir les choses comme elles sont. Comme vous les avez faites. Chaque mot lui coûte. On dirait qu’il est las de seriner les mêmes propos, depuis des années et des années.

– Regarde, me dit-il avec conviction. Vous avez presque épuisé les ressources que je vous avais offertes. Vos forêts, autrefois luxuriantes, sont devenues des déserts. Vos machines ont ravagé les montagnes, arraché le cœur de la terre. Le ciel est couvert des carcasses de vos rêves technologiques.

Je ne sais pas quoi dire. Tout cela me semble absurde autant que désespérant. Bizarrement, une sorte de halo se fait perceptible autour de lui. Une image de missel me vient en mémoire. Mais ce doit être le néon. Ca sent l’encens. J’hallucine ou quoi ?

– Vous avez même réussi à dérégler le climat. Ne me dis pas que tu ne vois rien ? Ce n’est plus qu’une question de temps maintenant pour vous.

La tristesse a envahi cette cellule de déprime. Je dois dire que ce qu’il raconte ravive ma dépression. Et il en rajoute une couche : et la guerre. Vous détruisez le monde, mais aussi les civilisations. Chaque obus déchiquette les chairs, mais aussi l’espoir. Puis, mystérieux : la domination est mère de l’abomination.

Toutes ces accusations commencent à me toucher. La culpabilité, trop peu pour moi, même si je dois reconnaître qu’il n’a pas totalement tort.

– Et tu vas rester là, à nous regarder tout détruire ?

– J’espère que quelqu’un réalisera qu’il est encore temps de changer.

– Il n’est pas encore trop tard alors ?

– Non. Tu as raison. Il n’est jamais trop tard. Mais vous devez être prêts à réapprendre à aimer. Comprendre à nouveau ce qu’être « humain » signifie. Tu dois bien le savoir ? Je te connais mieux que toi.

La grille grince soudain, coupant court la discussion. Un policier apparaît et me désigne :

– Toi. Tu peux t’en aller.

Ce retour à la réalité est brutal. Mon esprit est ailleurs. L’alcool m’a joué des tours. Je n’aurais jamais dû. Avant de quitter l’endroit, je jette un dernier coup d’œil vers le vieillard.

– Et toi, tu ne viens pas ?

Son regard est une mer infinie, dans laquelle plonge notre monde défait. Le néon grésille et s’éteint.

– Je suis toujours là, murmure-t-il. Partout.

Dans la lumière du couloir qui me ramène à la ville, les bruits du matin recollent ma réalité morceau par morceau. J’ai la tête brouillée. Sur le trottoir, le monde me semble presque irréel. Un bus passe, mais je ne l’entends pas. Les passants fantomatiques vont vers nulle part. Et où sont les oiseaux ? Est-ce moi qui ai changé ? Mille pensées restent accrochées à cette rencontre. Et puis cette question. Cette question que je n’arrive pas à discipliner :

– Et si c’était vraiment Dieu ?